View this post on Instagram

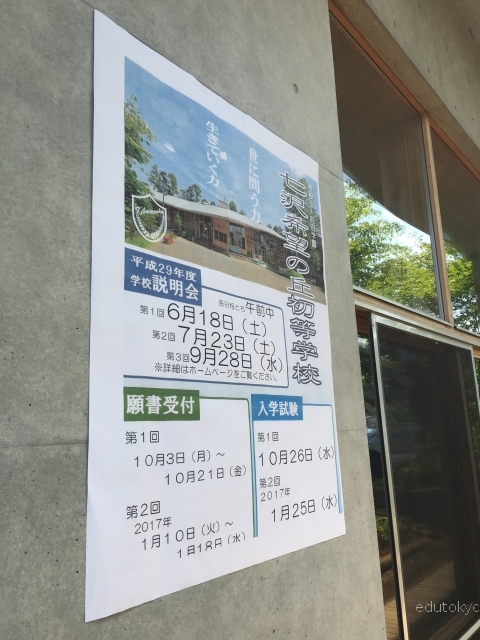

森の中にある私立小学校、七沢希望の丘初等学校を訪問した。当日は、児童達が研究した鳥についての発表があるということで、訪問には良い機会だと思ったからだ。交通手段を調べたところ、最寄駅の愛甲石田駅からのバスの本数が少ないことが分かったので、今回は珍しいが、高速道路を使って車で行った。学校訪問で高速を使ったのは初めてだった。

訪問した感想だが、当校の特色は、自然の中で行う子供中心の教育だと思った。あくまでも主人公は子供だ。今回訪問しようと思った大きなきっかけは、ネットで見た校舎の写真に興味があったからだったが、その写真の通り、自然の中に、木材をふんだんに使った校舎があった。校舎と言うよりは、素晴らしい建築作品だし、ロッジのような気がした。それこそ家族が集う場所、「ホーム」だ。教員は一見真面目で堅そうかなとも思ったが、気軽に話しかけることが出来た。特に校長には感謝の言葉しかない。マンツーマンで、約1時間半、校内をじっくりと案内してくれた。私が校内のあちらこちらを見たいと話したため、結果1時間半もの長い時間、興味深い話をしてくださった。そのためか、最後はお疲れの様子だった。(申し訳ございませんでした・・・)児童達は皆とても明るく、元気で、話しやすかった。発表会では、特に男子が沢山話してくれた。厚木市の七沢地区という、都心からも、最寄駅からもちょっと不便な所にあるのがネックだが、機会があれば何度でも訪問したいと思った学校だった。

里山のようなエリアに駐車場があったので停めた。

歩いて校舎があるちょっとした高台へ。

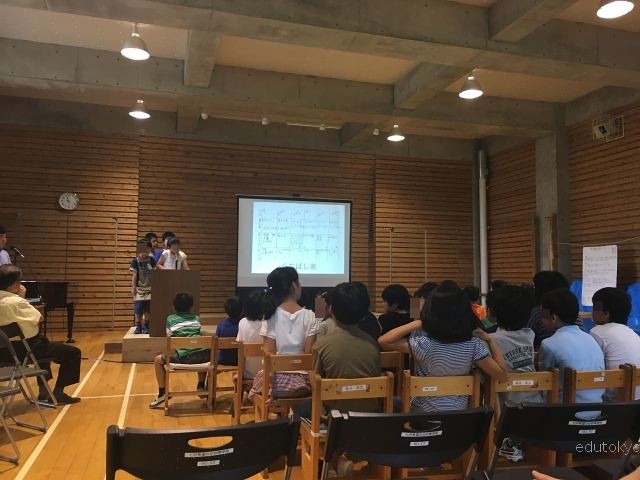

発表会の会場はホール。

受付で氏名と住所を記入してから入場。ホールではスリッパをお借りした。「内田学園」と書いてあった。開始前に、ホールのトイレを利用した。大きな木製のドアを入ると、清潔な真新しい感じのバリアフリートイレ。ウォシュレットや手すりだけでなく、洗面台も広く使いやすい。

トイレから出たら、タイミングよく校長挨拶から発表会が開始した。

児童達は私服だ。受付には女性スタッフがいたが、他は男性のみ。男性の教職員が多いのだろうか。

当日は写真撮影は禁止されていなかったが、このブログに掲載するにあたり、児童の顔が識別可能な場合はぼかしを入れた。なお撮影自体については、各ブースでは児童達の、校内見学では校長の許可を得ている。いずれも快諾してくれた。心から感謝している。

児童達の発表が開始した。

ここからは、発表を聞きながらメモしたものをそのまま転記する。あまりにも多くの動植物の名前が出たため、後ほどGoogle先生に聞いてみたが、やはり私自身詳しくない分野なので、発表の仕方やその場を雰囲気などを書こうと思う。

バードストライクについての発表。

5名(男子3名女子2名)。1−6年生のグループ。一人ずつフォルダのようなものを持ち、短い紹介のスピーチ。詳しくはブースに話を聞きに来て下さいとのこと。模型や冊子もある。

次は2−3年生のAグループ。男子4名。PPTあるがタイプしたものではなく、手書きの地図や文章の画像をスクリーンに映し出している。一つのグループで5分くらいのスピーチ。

次は2−3年生のBグループ。男子3−4名。アオベラやカシラダカが食べるもの。木の実のようなものを食べるそうで、これは手書きの絵があり。蟻も食べるとのことで、手書きの蟻の絵もあった。このグループもレーザーポインターを使い、5分程度のプレゼンをした。食べ物や習性を書いた文章も含む。

どのグループも手書きの絵が上手に描かれていて、沢山の植物や鳥の名前が出てくるプレゼンだ。

次にCグループ。3名(女子1名男子2名)。植物を手書きの絵と共に説明してくれた。ツグミについて。ナナカマドを食べる。ハブも食べる。食べ物や特徴、習性を発表。

次にDグループ。2名の男女。ヒヨドリなどについて。このグループも手書きのPPTスライドを使っての発表。誰々先生の庭にあったそうで、どうやら教員の自宅が学校のすぐ外にあるようだ。蛾の幼虫、ハエ、バッタなどの手書きの絵と共に、女子が発表。

合間にチラッと会場を見てみたところ、ざっとだが25名くらいの大人がいた。見た目からその99%が保護者だろうか。私のような一般来場者は少なそうだった。

次は4−5年生のグループの発表。3名(男子2名女子1名)。こちらは「春グループ」だそうだ。写真入りのタイプしてあるPPTスライドを使用。昨年の実験では、カラスは肉が好きだと分かった。センサーカメラを使用したかったそうだが、設置し忘れたそうだ。それでも分かったことがあった。アボカド半分と向日葵?の種は残っていた。酸っぱいものは食べないと仮定したが、結果は違っていた。柔らかいものはどうかとゼリーを置いてみたところ、食べなかった。ただ、これについてはもう少し実験が必要とのことだった。肉は食べたらしく、カラスの好物は肉だと分かった。このグループの話は大変わかりやすかった。

続いて、夏グループ。「鳥の鳴き声と天候について」。4名(男子3名女子1名)。昨年の結果をPPT(手書きの表)を使用。雨、曇り、晴れの順に多かったが、2回しか実験しなかった。今年は同じ場所と時期にやってみた。結果は模造紙に書いたので見て下さいとのことだった。

次は、秋グループ。「鳥の巣の構造とつくり」。4名(男子3名女子1名)。木に登り、巣箱に向かっている写真。巣の中の写真(蜂の死骸)。鳥の卵がまだ4個残っていた。保全センターの担当者に、卵を産んだ回数を教えてもらった。身近なもので巣を作っている。

発表している児童達のそばには、iPad miniを操作してPPTスライドのページをめくっている男性教員。司会を兼務している。隣に座っているのが校長。

次は冬グループ。4名(男子3名女子1名)。「アオバトはどっち?」。図鑑を見て仮説を立てた。くちばしで分類した。そして保全センターの担当者に見てもらった。くちばし表があり、手書きだがとても細かく書いてある。絵が描いてあり、名前などで分類している。とにかく多くの鳥の名前が児童達から出てくる。学校内随所に動植物がいるそうだ。アオバトがかなりいるとまとめていた。

メモはここまで。発表の後は、自由にブースをまわり、児童達の説明を聞いた。ホール内には9か所のテーブルがあった。まわっている途中に、校長に初めましての挨拶をさせていただいた。とても話しやすく、気さくな感じの校長だった。(そしてこの後、とても長い時間、校内を案内してくださった)。

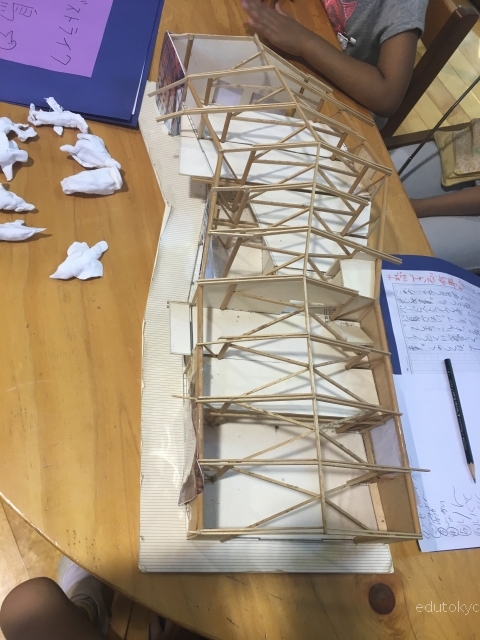

まずスズメについてのブース発表を聞いた。印象に残ったのは、スズメがとても多く生息しているということだった。最近の都会ではほとんど見かけないスズメ。ここには多くのスズメが生息していて、それが当たり前のような話しぶりだった。発表の時に話していた、学校のすぐそばに住んでいるのは「掃除の人」だと判明。児童達は皆話しやすく、話が弾んでしまいそうだった。話が弾んでしまうのは校長だけではなかったわけだ。男子4名のグループから、次は女子2名男子1名の模型を作ったグループのテーブルへ行き、発表を聞いた。

とてもよく出来ている模型だ。

バードストライクについてだが、鳥は校舎の木製のフレームではなく、ガラス窓にぶつかることがよくあるそうだ。

その後も、アオバトなどについてのブースへ行ったり、鳥の卵に触らせてもらった。

ふわふわした鳥の巣が置いてあった。毛のような部分が、臭いを嗅ぐだけで、犬の毛かどうか分かるとのことで、男子が嗅いでいた。発表会が終了した。

校内見学を希望したので、そのまま受付へ。

受付の出入り口には、綺麗なビー玉の床があった。

もう1-2組、見学をしていた来校者(大人のみ)がいたような気がするが、私だけだったのかもしれない。校長自らが案内役を務めてくださった。ちょっとした見学のはずだったし、校舎の面積やログハウス風のデザインからして短時間かなと思ったが、その予想は違っていた。興味ポイントが随所にある校舎や学習環境だった。まさに、「God is in the details(神は細部に宿る)」。

涼しい、心地よい風が木造の「開放的な」校舎に流れてきていた。あまりの心地よさに、長居してしまった。結果、1時間半ほど案内して話を沢山してくださった。最初は口数が多かった校長も、さすがに最後は少なくなっていた・・・長い時間申し訳ございませんでした。ただ、まだまだ沢山話しを伺いたかった。

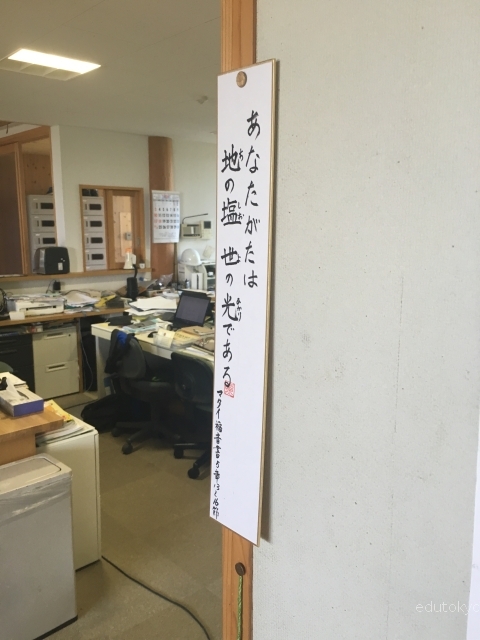

職員室は窓がなく、児童がちょうど作文書いたと持ってきていた。壁には、校長直筆の聖書の言葉が掲げてあった。宗教の学校ではないが、青山学院大学とのつながりがあるため、雰囲気としてはキリスト教主義のようなものを(かなり微々たるものらしいが)取り入れているそうだ。その1つがこの聖書の言葉だそうだ。このさりげない、自然な感じも、当校には合っていると思った。

今も理事を務めている青山学院大学や、以前初等部長だった頃の話、昨今の私立小中高の話、自然の中にある学校についてなど、当校のことやそれ以外のことも沢山話してくださった。当校の学習内容や教育環境についても聞いた。校長自ら、当地に「単身赴任」という形で住んでいて、定期的に都内の自宅に帰るくらい、当校への想いは強いという話も伺った。教職員も、何かやりたい活動があり、資金が必要な場合は、自ら調べて、様々な教育財団に資金補助を申請するなど積極的に動いているいるそうだ。教職員全員の熱い想いと行動が、当校を「作っている」と思った。

竹を切り、箸を作り、流しそうめんを楽しんだり、裏の山(標高が意外と高く、裏と言っても当校から距離があるように感じたが・・・)へ行く活動があったりと、自然と共に生きる喜びを感じながら、児童達は成長している。

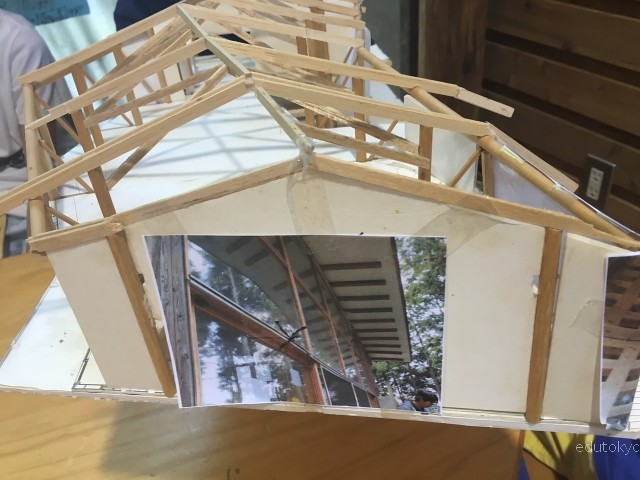

校舎については、弁当を食べるホール(多目的教室だろうか)が2階にあり、そこの出入り口付近にある柱は、木がむき出しになっていた。

つまりヤスリがかかっていない状態だ。それをあえてやっている。

そのまま触れると指に刺さるが、そこから学ぶこともあるということだ。これは他校では見たことがないので、私にとっては新鮮な発見だった。

「木」については、この日もう1つ教えてくださった。カッター(小刀)の使用についてだ。現在では、「危ないから」や「犯罪防止」という意味で、学校で児童達がカッターを使用したり、そもそも持ち込んだりすることが難しい。この話を聞いていると、たまたま男子がやってきたので、カッターではなく小刀で鉛筆を削ってくれた。

難なく、するりするりと、りんごの皮をむくように、とてもスムーズに削っているのを見せてくれた。

カッター(小刀)がただ危険だということではなく、その本来の目的や生活を営む上で役に立つものであるということも教えてくれている。この場の雰囲気を文章では上手く伝えられないが、学校見学ではなかなか感じることが出来ない、学校というパブリック・スペースなのだけれども、とても家族的時間と空気がそこには流れていた。

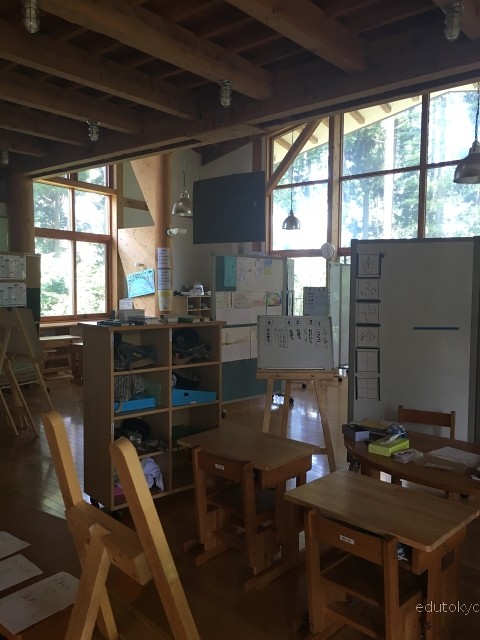

1階の教室エリアには、壁に囲まれた、いわゆる「教室」というものがない。

大きな部屋がパーティションのようなもので分けられている。

音漏れがしそうだが、逆に児童達は集中出来るそうだ。この話、どこかで聞いたことがあると思ったら、ふじようちえんで聞いた。

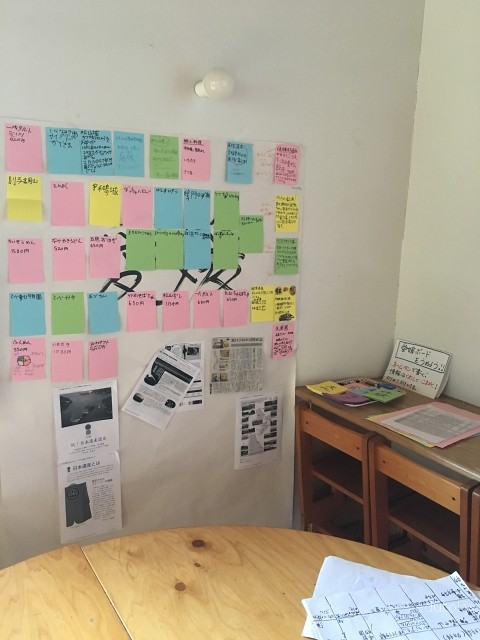

修学旅行で見学したい場所は、児童達が決めるそうだ。行きたい所ややりたいことが、付箋に書かれて壁に貼り付けてあった。児童の主体性がここでも感じられた。

校舎内は、低学年と高学年を2つの大部屋に分けている。

パソコン室のような小部屋はないが、デスクトップパソコンが置いてあるスペースはあった。図書室もそうだが、パソコンも区切った場所でない方が利用しやすそうだ。

自然環境保護という観点からも、エアコンがない。この日は暑かったが、窓を開けていれば、涼しい風が入ってきたので、その点は問題はなさそうだった。

校内にはちょっとした図書スペースもある。「図書室」でもなく、「図書館」でもない、気軽に立ち寄れる図書スペースだ。受付兼職員事務室の前にある。

受付兼職員事務室には窓がない。この日も児童が気軽に立ち寄っていた。自然な感じの雰囲気だが、児童達がピッとタッチするシステムをしっかり完備しているので、登下校の確認はとれる。

校庭では、大きな木の下で遊ぶ児童達。まだまだ話を伺い、この素晴らしい環境、雰囲気を満喫したかったが、都内に帰る時間になってしまい、校長や職員事務室の皆さんに挨拶をして、七沢を後にした。

また訪問したい。

今度は冬の学校の様子も見てみたい。

四季を感じられる、人間らしい初等教育がここにある。

#212